- ギター初心者はどの種類を選べばいいの?

- 安いギターでも本当に大丈夫?

- 練習は独学でも上達できる?

初めてのギター選びでは「何を基準に選ぶか」が上達の早さを左右します。

弾きやすさ・続けやすさ・価格のバランスを取ることが大切です。

最初は体に合うサイズと軽めの弦を選ぶだけで、指の痛みが少なく継続しやすくなります。

ギターの種類は主にアコースティック、エレキ、クラシックの3タイプ。

静かに練習したいならエレキ、歌も一緒に楽しみたいならアコギが向いています。

この記事では、ギター初心者におすすめの種類と価格帯、ブランド、練習ステップまでを一気に整理。迷わず始められる実践的なポイントを初心者目線でまとめました。

自分にぴったりの一本を見つけて、最初の一音から楽しく鳴らしましょう。

- ギターを始めたいけど種類の違いがわからない

- 安くて弾きやすい初心者向けモデルを探している

- 手が小さくても弾きやすいギターを知りたい

- 独学で上達する練習ステップを知りたい

- ギターを続けるための環境づくりを学びたい

ギター初心者におすすめのギター選び完全ガイド

最初の一本は「弾きやすさ」で選ぶと上達が早いです。重さやボディの大きさ、ネックの握りやすさ、弦の硬さなど、体に合うかどうかが大切になります。

デザインも気分を上げる要素ですが、まずは調整しやすいモデルを選ぶと安心ですよ。ここではギター初心者におすすめの考え方と失敗しないコツをまとめます。

ギター初心者が知っておくべき選び方の基本

最初の一本は「弾きやすさ」と「続けやすさ」を重視することが大切です。

理由は単純で、指が痛くなければ毎日触れられ、その積み重ねが上達に直結するからです。

弦はエレキなら09-42または10-46、アコギなら12-53前後の太さを選ぶと押さえやすくなります。

ネックはナット幅42〜43mmが標準で、手が小さい人は少し狭めのタイプを試すと握りやすいです。

また、スケール(弦の長さ)は約628mmが柔らかめで押さえやすく、648mmは少し張りが出てカッティング(コードを刻む奏法)が気持ちよく響きます。

静かに練習したい人はエレキ+ヘッドホン、歌を一緒に楽しみたい人はアコギが向いています。環境に合わせて選ぶと続けやすくなります。

予算の目安は本体3〜6万円+必需品1万円ほど。品質と安心感のバランスが取れ、最初の練習にも十分です。

最後は「見た目が好き」と思えるデザインを選びましょう。愛着が湧くほど手に取る回数が増え、自然と上達が早まります。

ギター初心者が失敗しやすいポイントと避け方

ギター選びで多い失敗は「見た目や値段だけで決めること」です。一見お得でも弾きにくいと練習が続かず、上達が止まってしまいます。

よくある失敗例を先に知っておくと、無駄な出費やストレスを防げます。

- 弦高を確認せずに購入する

- ナット幅・重さを未チェック

- 無名の激安品や中古に飛びつく

- クラシックなど別種類を誤って購入

- 付属品の多さだけで判断する

対策はシンプルです。

12フレットの弦高は2mm台前半を目安にし、商品ページでナット幅とスケールを必ず確認しましょう。購入は保証・返品条件が明確な楽器店を選び、初期調整を依頼できると安心です。

また、無理のない重量とボディサイズを選ぶこと。

エレキの場合はヘッドホン練習の可否もチェックすると失敗を防げます。

「弾きやすい=毎日さわれる」。この状態を作ることが、最も確実な上達の近道です。

初心者が後悔しないギターの選び方

迷ったら数値と用途で決めるとブレません。

自分の体格と環境に合う仕様を選び、最後に好きな見た目で背中を押しましょう。

仕様を固定すると比較が一気に楽になります。

【選び方の例】

| 悩み・目的 | 種類/選択肢 | 仕様目安 | 予算感 |

|---|---|---|---|

| 手が小さい/指が痛い | エレキ | ナット幅42〜43mm、628mm | 本体3〜6万円 |

| 自宅で静かに練習 | エレキ+ヘッドホン | 小型アンプ/ヘッドホンアンプ | +機材1万円前後 |

| 弾き語りをしたい | アコギ | 中〜小型ボディ、12-53 | 本体3〜7万円 |

| こだわり少/早く始めたい | 入門の定番 | 初期調整・保証重視 | セットでお得 |

表で自分に近い行を選び、商品ページの数値が合致するかをチェックします。

予算は本体+必需品で組み、ヘッドホン練習の可否も確認してください。

最後は「触りたくなるデザイン」で決めると、自然に継続できます。

ギター初心者におすすめの種類と特徴を比較

ギターはアコースティック、エレキ、クラシックの3種類で性格が大きく変わります。

音量、指の痛み、必要な機材、向いているジャンルが違うため、最初の方向性を決めると迷いません。

自分の目的と生活環境に合わせて選べば、練習が続きます。長く付き合える一本にするための判断軸を、わかりやすく比較していきますね。

アコースティックギターの特徴とおすすめモデル

アコギはアンプ不要でどこでも弾けて、歌と相性がよく、録音もしやすいのが利点です。

生鳴りの気持ちよさと手軽さを両立できると、毎日触る習慣がつきます。

最初は押さえやすい弦(.012-.053前後)と、体に合うボディサイズを選ぶとつまずきません。

ドレッドノートは音量が大きく、フォーク/コンパクト系は抱えやすいという違いがあります。

ここでは初心者が失敗しにくい定番を、用途別にコンパクトに整理します。

弾き語り重視:YAMAHA FG/FSシリーズ

FG830/FG820はドレッドノート寄りで低音が豊か、コードストロークが気持ちよく鳴ります。

手が小さい人やフィンガー寄りはFS830などの小ぶりサイズが持ちやすいでしょう。

価格は入門〜中級の範囲で、仕上げと耐久性に安心感があるのが魅力です。

一台で長く使う:YAMAHA LL6 ARE / LS6

LL6 AREは生鳴り重視で、パッシブPUも搭載しており、人前でもすぐ使えます。

同系のLS6はやや小ぶりで取り回し良好、座っての練習が多い人に向きます。

演奏性と音質のバランスが高水準で、買い替えサイクルを伸ばせます。

小さめで抱えやすい:Ibanez PCシリーズ

グランドコンサート系のPC32CE/PC33CEはボディ薄めで扱いやすく、エレアコ運用も簡単です。

明るくクリアなライン音が得やすいので、動画投稿や簡易PAにも向きます。

ルックスも洗練されており、モチベーションを維持しやすいのが強みです。

個性派・人前中心:Fender Malibu / Ovation Celebrity

Malibu Playerは小ぶりで軽快、Fishmanプリアンプ搭載で扱いやすいです。

Ovation Celebrityは独自構造でハウリングに強く、ステージで存在感を発揮します。

どちらも「人前での使いやすさ」を求める人に合い、見た目で選びやすいのもポイントです。

エレキギターの特徴とおすすめモデル

エレキギターは「静かに練習できる」ことが最大の強みです。

ヘッドホンでの練習も可能なため、自宅でも音量を気にせず練習できます。

さらに弦が柔らかく押さえやすいので、指の痛みが少なく、初心者でも継続しやすいのが魅力です。

初心者が迷ったら、調整しやすく品質が安定した定番モデルを選ぶのが安心です。

- Squier Sonic Strat: 握りやすく、音作りの幅が広いストラト系

- Ibanez AZES40/31: 現代的な設計で弾きやすく、多彩なサウンド

- YAMAHA PACIFICA112V/012: HSS構成で万能。012は価格を抑えたい人に最適

- Bacchus BTE-1-RSM: 歯切れの良いカッティングやコード伴奏に強いテレ系

- Aria Pro II PE-AE200: 太く力強い歪みサウンドでロック向き

ストラト系は軽く扱いやすく、音の切り替えが豊富。テレ系はシャープな音が特徴で、コード演奏が映えます。

また、ハムバッカー搭載モデルは音が太く、歪みサウンドを多用するロックに適しています。

最初のうちはトレモロアームを外しておくとチューニングが安定します。弾きやすいセッティングを維持することが、長く続けるための第一歩です。

クラシックギターは初心者に向いている?

クラシック(ナイロン弦)は指当たりが柔らかく、押さえたときの痛みが少なめです。

ただしナット幅が広めで、コードフォームは最初やや難しく感じるかもしれません。

目的が指弾き・ボサノヴァ・独奏寄りなら、最初から選ぶ価値は十分にあります。

一方でJ-POP弾き語りやバンド想定なら、スチール弦やエレキのほうが近道になりやすいです。

| 向き/用途 | メリット | 留意点 |

|---|---|---|

| 指弾き・独奏・合奏 | ナイロンで優しい音色 | ナット幅48〜52mmで広め |

| 小音量での練習 | 生音が控えめで自宅向き | ストロークは軽快さが控えめ |

| 低学年や小柄な人 | 3/4サイズで抱えやすい | モデル選びの選択肢が少なめ |

| 歌モノ・ポップス | 柔らかい伴奏が得意 | 原曲の質感と違う場合あり |

ナイロンは張力が弱めで、初期の指の負担を減らしたい人に好相性です。

ただし将来ロックや弾き語りを強くやりたいなら、スチール弦やエレキから始める方が近道でしょう。

結論は「目的次第」です。指弾き主体ならクラシックから入るのは合理的ですね。

自分に合うギターの種類を判断するポイント

ギターを選ぶときは「音量」「曲のタイプ」「手のサイズ」の3つで判断しましょう。

この3条件を意識するだけで、自分に合った一本を見つけやすくなります。

- 音量: 静かに練習したい人はエレキ+ヘッドホン。歌と一緒に楽しみたい人はアコースティックギター。

- 曲のタイプ: ロックやポップスなど幅広く弾きたいならストラト系、太い歪みを使うならハムバッカー搭載モデル。

- 手のサイズ: ナット幅42〜43mm・スケール約628mmを目安に選ぶと押さえやすい。

迷ったときは「エレキで基礎を作り、後からアコギを追加」する方法もおすすめです。エレキは指への負担が少なく、挫折しにくいからです。

弾き語り中心ならアコギ、指弾きが好きならクラシックギターが向いています。

どのタイプを選ぶにしても、到着後はチューニングと弦高の確認を最初に行い、快適な状態で練習を始めましょう。

ギター初心者におすすめの価格帯とモデル例

価格は“できること”と“安心感”に直結します。

安すぎると調整が難しく、逆に高すぎると扱いが不安になりますから、最初はコスパ重視が賢明です。

練習を始めやすいセットや評価の安定した定番モデルもあるので、予算に合わせて、具体的な選び方の目安を示しますね。

安いギターでも問題ない?価格別の違いを解説

価格は「弾きやすさ」「調整の余裕」「長期な安定性」に直結します。

入門の現実的なラインは本体3〜6万円。ここを超えると木材やパーツ精度が上がり、初期調整が決まりやすくなります。

1万円台は非推奨で、弦高が高すぎる・チューニングが不安定など、練習が止まる原因になりがちです。

アコギは単板トップかどうか、エレキはナット・ブリッジ・ペグの精度で体感差が出ます。

| 価格帯 | 想定内容 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 1〜2万円台 | 無名入門機・セット多め | 初期費用が最小 | 作りが粗く弾きにくい、調整コスト増 |

| 3〜6万円台 | 定番入門の主戦場 | 弾きやすさと耐久のバランス | 付属品は別買いで品質統一 |

| 6〜10万円台 | 中級入口・上位入門 | 材とパーツが上質、調整が決まりやすい | 持ち替え基準が上がり他が弾きにくく感じる |

| 10万円〜 | 中上級・長期相棒 | 表現力と安定性が高い | 最初の一本ならオーバースペックになりがち |

エレキは09-42/10-46弦+適正弦高なら押さえやすく、アコギは12-53前後が基準になります。

総額は「本体+必需品」で考え、チューナー・替え弦・ストラップ・スタンド等で約1万円前後を見込みましょう。

結論:最初は3〜6万円帯+良質小物が、費用対効果と継続の両面で最適です。

コスパ重視の初心者向けギターセット

コスパ重視の初心者向けギターセットは、「買ってすぐ始められる」「最低限の品質を確保できる」ことが魅力です。

ただしセット内容の質には差があるため、選ぶ基準を明確にすることが重要です。

ポイントは「本体の信頼性」と「付属品の基本品質」を両立させることです。

定番:PACIFICA112V+小型アンプ

PACIFICA112VはHSS構成で幅広い音作りに対応できる定番の入門機です。

クリーンから歪みまで一本で無理なくカバーできるため、最初の方向性が固まっていなくても安心です。

小型アンプと組み合わせれば自宅での音量管理がしやすく、短時間でもすぐ弾ける環境が整います。

机上に置けるサイズなら配線も簡単で着手のハードルが下がります。

最初はトレモロアームを外してチューニング安定を優先しましょう。基本操作に集中でき、練習の密度が上がります。

予算優先:PACIFICA012セット

PACIFICA012は価格を抑えつつ基礎性能が安定しているのが魅力です。

まず一本というニーズに合い、基本フォームの習得に必要な要素をしっかり備えています。

セット付属で始めやすく、最低限の小物が揃えばその日から練習可能です。

後から必要な小物だけを段階的に入れ替えるとムダがありません。

付属シールドやピックの質が合わないと感じたら買い替えで操作感が改善します。弾きやすさを基準に選び直しましょう。

多機能:Ibanez AZES+ミニアンプ

AZESは操作性が高く、オルタースイッチで音色幅を広げられるのが特長です。クリーンのカッティングから歪みのリフまで切り替えがスムーズで練習の試行回数が増えます。

ミニアンプを合わせると持ち運びや設置が手軽になり、思い立った瞬間に音を出せます。

自宅環境でも扱いやすい音量で、一本で色々試したい人に向きます。

低価格良質:Bacchus入門セット

Bacchusの入門セットは価格と扱いやすさのバランスが取りやすい選択肢です。

最初の一歩に必要な構成を押さえつつ、練習開始の障壁を低くできます。

セット内容は必要最低限から始め、合わない小物だけを交換するとコスパが保てます。ピックやシールドの入れ替えは体感に直結します。

重さやボディサイズが無理のない個体を選ぶと日々の練習が継続しやすくなります。店頭説明や仕様表で確認しましょう。

アコギ派:YAMAHA FG/FS+必需品

アコギで始めるならFG/FSにチューナー・替え弦・カポ・スタンドを足せば即運用できます。歌と合わせて練習したい人に自然な流れです。

FSの小ぶりなサイズは抱えやすく、長時間の練習でも姿勢が安定します。

最初は押さえやすい弦にして継続優先で進めましょう。

到着初日はチューニングと12フレットの弦高確認をルーティン化します。

アコギは快適さが担保されるほど毎日触れる時間が増えますよ。

初心者に人気のブランド別おすすめモデル

ブランドで迷うなら「定番のブランド=情報が多い=困りにくい」と覚えましょう。

初心者に強い主要ブランドを、特徴と具体モデルで整理します。

YAMAHA(ヤマハ)

総合楽器メーカーらしく個体差が少なく、入門の安心度が高いです。

エレキはPACIFICA112V/012、アコギはFG/FSシリーズ、上位はLL6/LS6が堅実です。

初期調整が決まりやすく、長く付き合える一本になりやすいですよ。

Squier by Fender(スクワイヤー)

ストラト/テレの王道シェイプで、見た目から入っても外しにくいのが利点です。

Sonic Stratなどは価格の割に取り回しが良く、パーツ交換の情報も豊富です。

Ibanez(アイバニーズ)

握りやすいネックと現代的スペックが特徴で、AZES40/31は入門〜中級まで引っ張れます。

色数が豊富で所有欲が満たせるため、毎日手に取りやすいのも長所ですね。

ブリッジ固定(ハードテイル)を選ぶとチューニング安定で学習効率が上がります。

最初はトレモロアームを外して練習しても問題ありません。

Bacchus / Epiphone

Bacchusはコスパに優れ、テレ系のBTE-1-RSMは歯切れ良いコードが気持ちよく鳴ります。

Epiphoneはレスポール系の入口として定番で、太い歪みが必要なロックに相性抜群です。

「好きな形×信頼ブランド」で選ぶと、後悔が少なくなります。

ギター初心者におすすめの練習ステップ

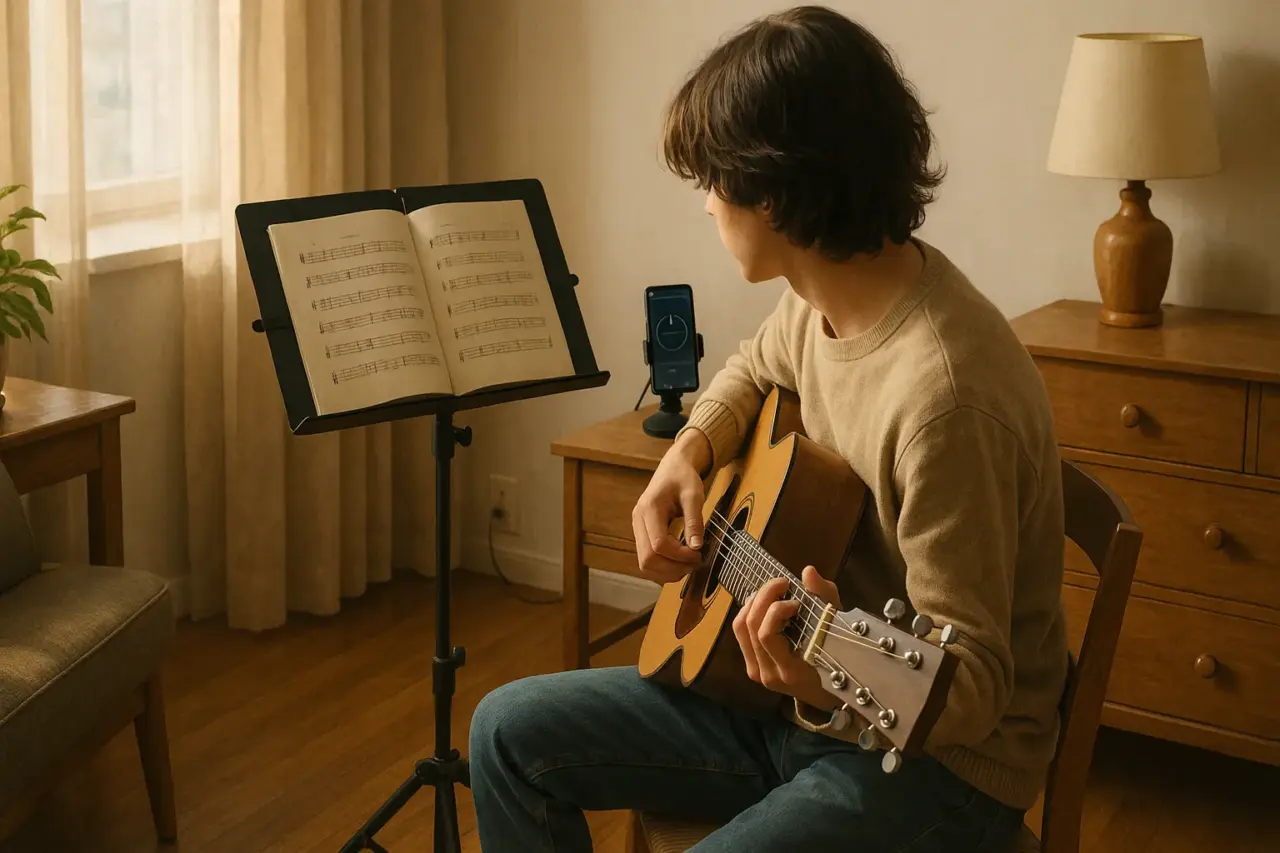

最短ルートは「短時間×毎日」です。10〜15分でも積み重ねれば確実に弾けることが増えますし、動画やアプリを組み合わせると理解が深まります。

独学かレッスンかは性格と目的で決めましょう。つまずきやすい箇所を先回りして、達成感が得られる順番で進めていきます。

ギターは独学で練習してもいいのか

独学でも十分に上達できます。

理由は、無料の動画解説・TAB譜・チューナーアプリなど、学習資源が揃っているからです。

最初は「チューニング→TABの読み方→パワーコード→1曲完走」の順に進めると、迷わず前へ進めます。

チューナーは440Hzのクロマチック(C)モードを使い、毎回チューニングしてから弾きましょう。

独学で十分な理由

今は動画やアプリでフォームと音を即確認でき、インプットとアウトプットの距離が短いからです。

さらにTAB譜なら音符が読めなくても押さえる場所が分かるので、最短で音出しに到達できます。

「曲から入る」と飽きずに継続でき、達成感で練習量が自然に増えます。

つまずきを潰す仕組み

毎回のルーティンを固定します。①チューニング→②3分の指ほぐし→③10分の曲練習です。

最後に30秒だけ録音して、昨日との差を確認すると改善点がはっきりします。

教材の組み合わせ

導入は「解説付き動画+TAB+メトロノーム60〜80bpm」が効率的です。

アプリのメトロノームでテンポを固定し、パワーコード→簡単リフ→コードストロークへ拡張します。

迷ったら「DOES『曇天』」「MONGOL800『小さな恋のうた』」のような定番から始めると進みが早いです。

教材は1つに依存せず併用して、分からない箇所は別の解説で補いましょう。

フィードバックの取り方

週1回はスマホで演奏を録画し、フォームとリズムのズレを客観視します。

ネック反りや弦高などの物理的問題は楽器店に相談し、練習の障害を早めに除去してください。

ギター初心者は何日で弾けるようになる?

毎日10〜15分なら1〜2週間で「それっぽく」鳴らせます。

必要なのは長時間ではなく、短時間×高頻度の積み重ねです。

以下の目安をロードマップとして使い、到達したら次の段へ進みましょう。

停滞を感じたらテンポを10bpm落とすか、別曲に一時避難すると回復が早いですよ。

| 期間の目安 | 到達目標 | メニュー | 進捗指標 |

|---|---|---|---|

| 1週目 | 正確なチューニングと音出し | 開放弦・パワーコード形 | ノイズ減少・音量均一 |

| 2週目 | 簡単リフ/サビを通す | 「曇天」や定番リフ | 60〜80bpmで完走 |

| 1か月 | パワーコード1曲完奏 | ブリッジミュート・休符 | ミス3回以内 |

| 3か月 | オープンコード8種 | G/C/D/Em/Am/E/A/B7 | 転換1秒台 |

| 6か月 | Fコード・16分ストローク | 分割バレー→フル | 120bpmで安定 |

この表はあくまで目安ですが、「完走体験」を早く積むほど自走力が増すのは共通です。

録音・録画で週間ごとに自己レビューし、改善点を1つだけ選んで次週に持ち越しましょう。

指の痛みが強いときは弦を09-42(エレキ)/12-53(アコギ)にし、練習量を保つことが最優先です。

初心者が練習曲を選ぶときのポイント

選曲は上達速度を決める装置です。

コツは「簡単にしてでも好きな曲をやる」ことと、「構成がシンプルでテンポが安定した曲」を選ぶことです。

最初はサビだけ・リフだけでOK、1フレーズ完走の積み重ねが自信になります。

- コード3〜4個の曲を選ぶ

- テンポ120bpm以下を優先

- カポで簡単キーにする

- パワーコード対応を重視

- 好きな曲を短く切る

実例としては「曇天」や「小さな恋のうた」、洋楽なら「Smoke on the Water」などが鉄板です。

難しい原曲は、チューニングやテンポを落として「弾ける設定」を作るのがコツになります。

弾き語りはカポで開放コードに変換すると、一気に押さえやすくなりますよ。

曲の難易度を下げつつ“好き”を残す、このバランスが継続の鍵です。

ギター初心者におすすめのコード練習法

コードは「形→音→リズム」の順で固めると安定します。

最初から長時間やる必要はなく、1日に短いブロックを分けて反復する方が効果的です。

痛い日はフォーム調整だけに切り替え、翌日に音出しを回すなど、負荷を管理しましょう。

左手フォームを固める

親指はネック中央やや下に置き、指先を立てて隣弦への接触を最小化します。

ナット側で苦しいときはカポ2で始め、張力を下げてフォーム獲得を優先します。

押さえる力は最小限、ビリつきが消えるギリギリを探るのがコツです。

ミュートとストローク

鳴らさない弦は左手の腹や右手で軽く触れてノイズを遮断します。

ストロークはダウン中心で60〜80bpm、拍頭をやや強くして均一性を養います。

ブラッシングを混ぜると休符が際立ち、リズムが締まります。

最初は「D D D D」、次に「D U D U」へ段階を踏みましょう。

切り替えの反復

G→C、Em→C→Dのような実戦的ペアを30秒で何回切り替えられるか数えます。

視線は左手→右手→全体の順に移し、安定後は視線を譜面から外しても崩れないか確認します。

Fコード攻略

最初は1〜2弦だけの部分バレーで形を覚え、成功体験を先に作るのが近道です。

次にカポ2でフルバレーへ移行し、徐々にカポを外します。

右手は軽めのダウン中心で、左手の力みを感じたら一度握力を抜き直しましょう。

練習を続けるためのコツとモチベ維持術

練習を続けるコツは「やる気」ではなく「仕組み化」です。時間と環境をあらかじめ固定すると、意識しなくても自動的に続けられます。

理由はシンプルで、毎回の準備や判断といった開始のハードルを減らすほど、習慣化が容易になるからです。

たとえば、ギターをスタンドに出したままにし、「起床直後に1分チューニング」を日課にしましょう。

次に「5分コード練習→4分曲練習」の10分テンプレートで終えるだけで、毎日触れる習慣が作れます。

週に1回は録音してSNSや友人に共有するなど、小さな締切を作ると継続力が上がります。

停滞を感じたらテンポを10bpm下げるか、別曲に切り替えて気分をリセットしましょう。

また、達成と報酬を結びつけるのも効果的です。たとえば「曲を1つ完奏したら新しいピックを買う」といったご褒美を設定します。

疲れた日は視聴だけ・指の運動だけでも構いません。

「ゼロの日を作らない」ことが、最短で上達するための最大のコツです。

ギター初心者におすすめの選び方チェックリスト

チェック項目を先に決めると迷いが減ります。手の大きさ、ナット幅、弦高、重さ、ボディサイズなど、実際に触って確認したいポイントは多いです。

購入後はチューニングや湿度管理、弦交換の準備があるとスムーズです。自分に合う条件を可視化して、納得の一本を選びましょう。

購入前に確認しておくべき5つのポイント

買う前の数分の確認が、買った後の数ヶ月を救います。

最初の一本は「弾きやすさ」と「続けやすさ」を客観的に点検すると失敗しません。

ここでは店頭・商品ページで誰でもチェックできる要点を、短時間で通過できる形にまとめます。

- ナット幅とスケールを確認

- 12フレット弦高の目安を見る

- 重さ・ボディサイズを試す

- 練習環境と音量の制約

- 返品・保証と初期調整の有無

ナット幅は42〜43mmが標準で、手が小さい人は狭めが握りやすいです。

スケールは約628mm/約648mmが定番で、短い方が張力が弱く指が楽になります。

弦高は12フレットで2.0〜2.5mmが目安、写真や記載がなければ問い合わせましょう。

自宅練習中心ならヘッドホン対応を必ず確認し、重さやボディの厚みは座奏での安定感もチェックしてください。

最後に保証・返品条件・初期調整の有無を確認し、届いた当日から快適に始められる体制を作るのが賢明です。

数値→体感→条件の順で点検すると、迷いが一気に減ります。

手や体格に合ったギターを選ぶ方法

身体適合は上達速度に直結します。

数値だけでなく「抱えた時の安定」「左手の届き」「右手の振りやすさ」を立体的に見ましょう。

次の観点をH4ごとに深掘りし、あなたの体格に最適化します。

手のサイズと姿勢

手が小さめなら、まずはナット幅42〜43mmから始めると指が開きやすいです。

座奏では右腿に置いた時、肘と手首が無理なく一直線に近いことを確認します。

立奏も想定するなら、ストラップで座奏と同じ弦高位置に合わせると切り替えがスムーズになります。

抱えやすいボディ

アコギは小ぶり(FS/フォーク系)が体への当たりが優しく、長時間でも疲れにくいです。

大型(ドレッド)は音量が魅力ですが、背中が反る姿勢にならないか鏡でチェックしましょう。

ネック形状とナット幅

ネックは薄めC〜モダンCが汎用的で、親指を背面中央に置きやすい形です。

指弾き主体ならやや広めのナット幅で右手の弦間が安定します。

コード主体で握り込みが多いなら、薄めネックと標準幅が疲れにくいでしょう。

押さえにくい箇所はフォーム由来のことも多く、動画で手首角度を客観視すると改善が早いです。

スケール長と弦ゲージ

短いスケール(約628mm)は張力が弱く、指の痛みが出にくいのが利点です。

エレキは09-42/10-46、アコギは12-53前後から入り、必要に応じてゲージで微調整しましょう。

自分に合うギターを診断するチェックシート

迷いを減らすには、主観ではなく条件分岐で選ぶのが近道です。

下の表で「はい」が多い列を採用し、候補を2〜3本まで絞り込みます。

目的→環境→体格の順で決めると、ブレずに選べます。

| 質問 | はいのとき | おすすめ方向 |

|---|---|---|

| 夜間は静音必須? | はい | エレキ+ヘッドホン練習 |

| 歌を一緒に歌いたい? | はい | アコギ(小さめボディから) |

| 指が痛みやすい? | はい | 短めスケール+軽め弦 |

| 手が小さい? | はい | ナット幅42〜43mm優先 |

| 指弾き主体? | はい | 広めナット or クラシック |

| 予算を抑えたい? | はい | 本体3〜6万円+良質小物 |

表の結果を基準に、商品ページの仕様でナット幅・スケール・重さを照合します。

次に12フレット弦高の記載や写真を確認し、2.0〜2.5mm目安に近い個体を優先してください。

最後は座奏・立奏を切り替えての動画チェックで、手首の無理や肩の突っ張りがないかを見ます。

数値と体感の両輪で判断すると、購入後の後悔が激減します。

購入後すぐに始められる準備とメンテナンス

ギター購入後の最初の目標は「初日に音を出すこと」です。

その日のうちに弾くことで成功体験が生まれ、微調整が必要な箇所も早く把握できます。

初日に準備すべき必需品

まず以下を揃えましょう。

- チューナー(440Hzクロマチック)

- 替え弦1セット

- ピック数枚

- ストラップ

- スタンド

- クロス

- カポ

- メトロノームアプリ

これらがあれば練習環境が整います。

初心者セットを選ぶ時も、これらが含まれているか確認してから購入するといいでしょう。

初日の手順

初日は次の順で進めるとスムーズです。

- 開封と保護フィルムの除去

- チューニングを合わせる

- 12フレット弦高を確認(目安2.0〜2.5mm)

- 1フレーズだけ録音して音を確認

弦が古い・指が痛い場合は、エレキなら09-42、アコギなら12-53へ交換すると押さえやすくなります。

保管とメンテナンス

直射日光や湿度の変化を避け、45〜55%を目安に保ちましょう。

演奏後はクロスで乾拭きし、長期未使用時のアコギは弦をペグ2回転ほど緩めて木部への負担を減らします。

週1回はネックの反りやビビりを確認し、違和感があれば早めに楽器店へ相談を。

小さな調整で弾きやすさが長持ちします。

継続練習のスタート方法

練習は「5分コード+5分曲」の10分テンプレートで始めましょう。

翌週から録音して比較すれば、成長を実感しながら自然に継続できます。

初日から音を出す→習慣を作る→微調整で快適化。

この流れを整えれば、“買って満足”で終わらない充実したギター生活が始まります。

ギター初心者の上達を早める練習環境づくり

環境を整えると“毎日弾ける”が実現します。チューナーやメトロノーム、譜面アプリを常備し、手に取りやすい場所にギターを置くことがコツです。

音量や生活リズムに合わせて、ヘッドホン練習や簡易防音も取り入れましょう。続けやすい仕組みが、上達スピードを加速させます。

自宅練習に必要な環境と防音対策

最短で弾ける部屋をつくるには、準備ゼロで触れる配置と、周りに配慮した音量設計が肝心です。

部屋の一角を「ギター専用コーナー」に固定し、座って30秒で音が出せる導線を作ると、毎日が練習日に変わります。

音の問題は「響き」と「振動」を抑えるのが近道で、簡単な対策でも体感は大きく変わります。

- ギタースタンド常設(手に取りやすい)

- チューナー・メトロノームは手前

- 椅子は背もたれ低め・足裏安定

- ミニアンプは耳の高さ・近接

- 床に防振ゴム+板の二重置き

エレキはヘッドホン練習で騒音を最小化できますが、長時間は耳が疲れやすいので短時間×回数で分割しましょう。

アンプは床直置きより机やスタンドで耳の高さに置くと小音量でも音像がはっきりし、家族への負担が減ります。

床対策はラグの下に防振ゴム→合板→ラグの順で敷くと、低域の振動が階下に伝わりにくくなります。

壁の反射は厚手カーテンや本棚で拡散できますし、ドアの隙間にテープを貼るだけでも空気漏れが軽減します。

時間帯は日中中心、夜はヘッドホンに切り替え、1セッション10分の小分けでストレスを最小化してください。

アコギはサウンドホールを部分的に塞ぐ簡易カバーで音量を抑えられますし、湿度は45〜55%を目安に保つと木部が安定します。

最後に、ケーブルは結束バンドで配線し、足元には何も置かないルールを徹底すると、毎回の着席から演奏までが速くなります。

練習アプリや動画を活用した上達法

アプリ×動画×録音の三点セットで学習ループを回すと、独学でも迷子になりません。

役割はシンプルです。アプリで正確さを作り、動画でフォームと動きを学び、録音で客観視して修正します。

この循環を週単位で回すだけで、自己フィードバックの精度が一気に上がります。

チューナー&メトロノームの基本運用

チューナーは440Hz・クロマチック(C)固定、毎回の練習前に1分で合わせます。

メトロノームは60〜80bpmから始め、できたら+5bpm、崩れたら−5bpmと「可逆の階段」で調整しましょう。

クリックは四分→八分→スネア位置のみ(2拍4拍)へと段階的に厳しくすると、リズムの自立が進みます。

スロー再生&ループで“弾ける設定”にする

動画の区間ループと0.75→0.5倍速を組み合わせ、最初から弾かず、1小節だけを完璧にします。

1小節×5回成功→次の小節、2小節連結…と積み上げると、短時間でも完走体験が得られます。

録音・録画で誤差を見える化

スマホ録音で十分です。毎週同じフレーズを撮り、先走り・後ノリの癖とノイズ源を観察します。

映像では左手の指先角度、右手の振り幅、ピックの当たり方をチェックし、次回の練習テーマを一つだけ決めましょう。

音は波形表示の無料アプリでピークのばらつきを見れば、ストロークの均一化が進みます。

“できていない場所に時間を置く”のが上達の最短ルートです。

プリセット活用と最小機材

エレキはクリーン/クランチ/歪みの3プリセットだけ用意し、迷う時間をゼロにします。

ミニアンプかヘッドホンアンプ、チューナー、メトロノームアプリがあれば開始できますし、録音はスマホでOKです。

継続しやすいスケジュール管理のコツ

やる気より仕組みを先に作ると、毎日触れる人になります。

開始の合図(トリガー)と終了の合図(ご褒美)を決め、短時間×高頻度のテンプレを固定しましょう。

朝の1分チューニング→夜の10分練習の二段構えなら、忙しくても継続が現実的です。

| シーン | 時間 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 起床直後 | 1分 | チューニング+指鳴らし | 着手のハードルを消す |

| 帰宅後 | 5分 | コード2種の切替 | フォームの再現性 |

| 就寝前 | 5分 | 曲フレーズ1区間ループ | 完走体験を積む |

| 週末 | 10分 | 録音・チェック・計画更新 | 改善点の一本化 |

「できた/できない」を日々のカレンダーに◯×で記録し、3日連続◯でご褒美のルールを入れます。

停滞時はテンポを10bpm下げる・別曲へ避難・カポで張力を下げるの三択で必ず前進を確保してください。

週のテーマは一つに絞ると集中できます。例:今週は「ダウンのみ」「G→Cの切替1秒台」など。

練習後は片付けず、スタンドに常設が鉄則です。触るまでの距離が短いほど習慣化は加速します。

最後に、体調が悪い日は動画視聴や指ほぐしだけでも◯にして「ゼロの日を作らない」ことを最優先にしましょう。

ギター初心者におすすめの選び方に関するよくある質問

【まとめ】ギター初心者におすすめの選び方と始め方

ギター初心者が失敗しないコツは、体に合ったサイズと弦の柔らかさを優先することです。最初の一本は「弾きやすさ」と「続けやすさ」を軸に選びましょう。

エレキは静音性と押さえやすさ、アコギは歌との相性、クラシックは指弾き向きと、目的で選ぶと迷いません。

価格帯は本体3〜6万円+小物1万円前後が現実的で、YAMAHAやSquierなどの定番ブランドが安心です。

【要点まとめ】

- 弾きやすさ重視で選ぶと上達が早い

- エレキは静音・アコギは弾き語り向き

- 予算は本体3〜6万円+必需品1万円前後

- YAMAHA・Squier・Ibanez・Bacchusが定番

- チューニング・弦高を初日に確認する

- 独学でも短時間×高頻度で十分上達する

- 練習は「5分コード+5分曲」で始める

- ヘッドホン練習や防音対策で継続を確保

- ギターは出しっぱなしで習慣化が進む

- “ゼロの日を作らない”ことが上達の近道

無理なく続けられる一本を選べば、音が鳴るたびに成長を感じられます。

今日から気軽に弾ける環境を整えて、ギターライフをスタートさせましょう。